这是新中国高等教育史上的一次壮举,是爱国知识分子建设西北的一次长征。65年前,数千名交通大学师生员工响应党和国家号召,告别繁华的上海,来到古都西安,在一片原野麦田中拉开了扎根西部的序幕。

(一)胸怀大局的担当精神

新中国成立之初,亟待改变国家积贫积弱的面貌。而工业布局不合理、西部高教力量薄弱,是横亘在国家经济建设面前的两座“大山”。彼时已在上海创立的交通大学,培养出了钱学森、吴文俊、黄旭华等一批杰出人才。

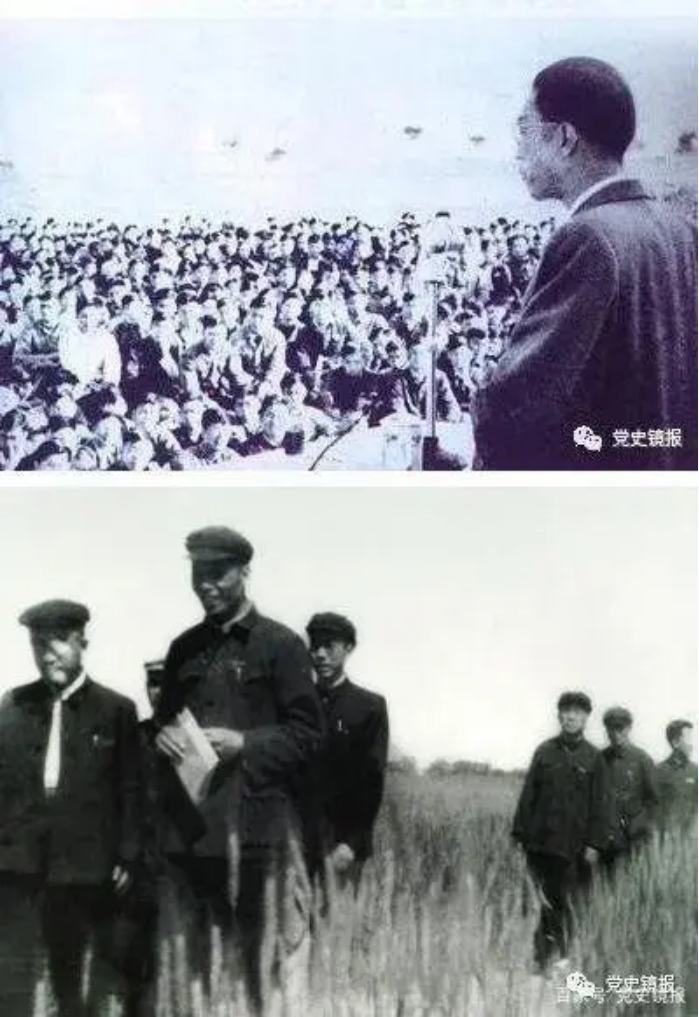

1955年,党中央作出决定:交通大学从上海内迁至陕西西安。消息传来,振奋的情绪在交大师生间涌动,“党让我们去哪里,我们背上行囊就去哪里!”“哪里有事业,哪里有爱,哪里就是家”“到祖国最需要的地方干事创业”为建设国家而拼搏开拓的崇高使命,深深吸引感召着老一辈西迁人。1956年,他们义无反顾踏上首批西行的列车。“越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江。”西迁老教授潘季还清楚地记得出发那日的情景,交大人满怀着憧憬和希望,车厢里回荡着欢快的歌声。

他们中有著名的教育家、教授,也有讲师、助教、管理职员、技术员,还有炊事员、理发师、花工等后勤服务人员,甚至包括酱菜厂、煤球厂的工人。

“长安好,建设待支援,十万健儿湖海气,吴侬软语满街喧,何必忆江南!”1957年发表在校刊上的这首《忆江南》,道出了西迁人奉献青春、挥洒汗水的豪情壮志。而这首充满豪情壮志的词作者便是西迁而来的沪上名医沈云扉,他以66岁高龄来到西安新校的小诊所里为师生服务,一干就是8年。

交通大学西迁之时,时任交通大学校长的彭康已步入天命之年,却以非凡的毅力和卓越的领导力完成西迁使命,他用自己的实际行动践行了庄严承诺:“要在西北扎下根来,愿尽毕生之力办好西安交通大学。”

我国电机工业的奠基人钟兆琳,带头西迁时已近花甲之年。他说:“如果从个人生活条件讲,或许留在上海有某种好处。但从国家考虑,应当迁到西安。当初校务委员会开会表决时,我是举手赞成了的,知识分子决不能失信于人,失信于西北人民!”将瘫痪在床的妻子安顿在上海,钟兆琳只身一人来到西安,在他的努力下,西安交通大学电机系成为国内第一个基础雄厚、条件较好、规模较大、设备较完善的电机系。

我国热力工程的先驱陈大燮教授,处理掉上海房产,举家西迁,他说“迁校西安是中央的决定,祖国的号召”“要以实际行动来坚决愉快地响应国家的号召”,临终前把毕生积蓄捐给学校设立奖学金,以奖励优秀的研究生。

西迁教师、中国工程院首届院士谢友柏回忆说“我已经在西安交大工作61年了,回顾迁校的那一段经历,还是热血沸腾。那时候大家都有一种精神,一种为了国家的富强不顾一切去奋斗的精神。”

我国自动控制与电子工程领域的奠基者沈尚贤,不仅自己带头报名西迁,还动员妹妹沈德贤一家到大西北创业。在他的感召下,妹夫陈国光也毅然放弃在上海的工作,随交大西迁,成为无线电系的教师。

1957年,陈学俊和夫人带着4个孩子乘坐第一批专列,由上海来到了西安。临行前,他将上海两处房产交给房管部门。“既然去西安扎根西北黄土地,就不要再为房子而有所牵挂,钱是身外之物,不值得去计较。”38岁的他,是交大西迁中最年轻的教授。

赵富鑫教授壮怀激烈:“50多岁我还算年轻,到西北有好多事可以做啊!”……

这种爱国情怀体现在广大教职员工身上数不胜数,他们视党和国家的需要高于一切,放弃了上海优越的生活工作条件,携家带眷,来到当时还比较艰苦的西安,立志为建设祖国大西北做贡献。他们以自身的艰苦奋斗,表现了与党同心同德的高尚情操,共同铸就了可歌可泣的“西迁精神”,是“胸怀大局”的精神写照,是一代中国知识分子响应党的号召为建设祖国西部而无私奉献的壮丽凯歌。

(二)无私奉献的标杆精神

大学之道,在于立德树人,在于培育英才。“西迁精神”最为可贵的就是体现在全体教职工身上的那种兢兢业业、工作第一的无私奉献精神。严谨认真的治学态度,课比天大的教学理念,都高度体现了交大西迁者对其工作的热爱以及对高等教育事业快速发展的热忱与期待。

1956年,刚到西安的教师们顾不上休息,一下火车就忙着筹备开学。9月下旬,新学期正式开始,一切井井有条。“这就是交大人的品质,没有因迁校而延迟一天开学,没有因为迁校而少开一门课程,也没有因为迁校而耽误原定的教学和实验计划,堪称那个年代的一个奇迹。”陈听宽教授自豪地说。

热工先驱陈大燮作为迁校带头人之一,舍弃了大上海的优越生活环境,偕夫人一起赴西安参加建校工作。1957年,在西安部分新生入学典礼上,陈大燮说:“我是交通大学包括上海部分和西安部分的教务长,但我首先要为西安部分的学生上好课。”一席话,坚定了大家献身大西北的决心。

数学家张鸿,早年留学日本,迁校时任副教务长。他从社会主义建设的战略高度来认识迁校问题,他曾说,“西北是祖国强大的工业基地,迫切需要一个专业齐全、力量强大的学校为她服务,因此应该争取交大西迁,来支援祖国的社会主义建设。”他毅然携病妻弱女,带头来到西安创业,不分昼夜地投入到紧张繁重的建校工作中。由于教师严重短缺,已多年忙于行政而离开讲台的他,重新拿起教鞭主讲高等数学,在教学第一线上拼搏。

西安交大机械工程学院教授蒋庄德回忆西迁教授们艰苦奋斗的往事时,感叹至今仍历历在目,“我的导师赵卓贤教授指导我从几何量测量开始从事科研工作,当时他有病在身,还一直坚持认真修改我的论文;已故的屈梁生院士当时家里冬天还点着炉子,雪夜约我到家里长时间讨论动态数据处理……”

84岁高龄的西安交大退休教师胡奈赛认为,交大西迁最珍贵的是迁来了一批有思想有大爱之人,他们不仅在西迁历史中做出巨大贡献,更成为我们治学之路的标杆。尽管1994年胡奈赛就已退休,但她现在仍然每天都到校园的教师教学发展中心上班,为青年教师搞好教学和科研出谋划策。

电信学院院长、2017年新当选的中国科学院院士管晓宏曾在1995年留学归国。面对母校和多所东部高校伸出的橄榄枝,他却毅然选择回到当时生活和科研条件仍较为落后的西安交大从事系统工程理论与应用研究。“我所在的系统工程研究所,领导和老教师大部分都是西迁来的。胡保生、万百五等老教授严谨、勤奋的治学态度对我影响很深。”管晓宏说,“西迁精神”首要是胸怀大局,自己选择回来也是受老先生们的感染。

当时18岁的陶文铨初到西安入学报到时,交通大学马路两边新栽的梧桐还只有手臂粗细,如今已长成参天大树。和梧桐树一起扎根于此的陶文铨,也已是西安交通大学工程热物理专业教授。这位八旬院士坚守三尺讲台已50余年,他指导过的学生中,已涌现出中国科学院院士、长江学者等多位国家栋梁。“在我们这代人身上,西迁精神是潜移默化的——那时候,看到很多老先生这么做,我们也就这样做。”陶文铨说,自己只是西迁大树上的一片小叶。

从能源动力科学家陈学俊、金属材料学家周惠久,到计算机科学家郑守淇,再到工程热物理与能源利用学家郭烈锦……一代代交大人薪火相传,用科学服务祖国建设,培育了大批扎根西部、建设地方的优秀学子,把西迁精神播撒在黄土地上。

(三)弘扬传统的创新精神

走进交大西迁博物馆,一件件珍贵的史料,一幅幅泛黄的老照片,记录了交大西迁后创造的许多个“第一”:1959年,设计和制造了中国第一台大型通用计算机;1970年代,研制出我国第一台光笔图形显示器;1978年,发明了我国第一台涡流式测振仪;1989年,研制出我国第一台JTR-1型教学机器人;2000年,国内第一个自主知识产权的数字电视扫描制式转换及视频处理芯片在这里诞生……数不清的“第一”,刻录下共和国的光荣与梦想,也镌刻着一个个闪光的交大人的名字,彰显了西迁人敢为人先、开拓创新的精神品格。

作为交大西迁人,周惠久在“知天命”时,带着一家七口全部西迁。作为铸造、金属质量评价检验方面的权威,周惠久在1958年创立的“多次冲击抗力理论”,与北大的人工合成胰岛素、清华的核反应堆等,被列为全国高校科研的“五朵金花”之一。

他的贡献不止于此。20世纪70年代,国内仿制的油井吊卡是石油开采的主要器械,当时“铁人”王进喜感叹道:“这些肥头大耳的外国货,钻井工人凭体力进行操作和搬动,30多岁就干不动了。啥时候能造出我们自己的东西,把那些傻大笨粗的洋玩意儿赶下我们的钻台!”面对石油工人的迫切需求,周惠久带领师生在宝鸡石油机械厂刻苦攻关,研制出的轻型吊卡强度高,而重量仅为外国产品的45%和60%。当数千里之外的王进喜收到周惠久团队寄发的两副轻型吊卡后,惊喜地笑出声来。

从开学第一课对西迁精神和西迁历史的了解学习,到老师同学们口口相传的周惠久等老一辈交大西迁人的故事,一名材料学院青年学生说,传承西迁精神,不断创新进取,早已是他根植于内心的价值选择。

党的十八大以来,在西迁精神的指引下,西迁人又紧紧抓住新一轮西部大开发、“一带一路”建设等历史机遇,主动应对前进道路上的各种危机和挑战,不断发展新模式、新业态、新技术、新产品。2015年,“丝绸之路大学联盟”成立,截至目前,已吸引来自38个国家和地区的154所大学加盟;2020年,中国西部科技创新港300多个科研平台开放全球合作模式,旨在打通校企产学研融合创新全链条,打造支撑高质量发展的科技创新“特区”……

如今的西安交大,不仅是重要的人才库、智力库,更是西部地区位居前列的科教高地。这一切,都离不开那一场浩浩荡荡的西迁,更离不开西安交大人对“西迁精神”的传承与弘扬。大力传承和弘扬“西迁精神”,让“西迁精神”永放光芒,已经内化成为西安交大建设世界一流大学的精神力量和动力源泉。

(四)艰苦创业的拼搏精神

交大西迁博物馆里,一张粉色的车票,承载着那段激情燃烧的记忆。那是1956年交大人的西迁专列乘车证,上面印着一句话——向科学进军,建设大西北!

迁校之初,这所麦田中的大学是南方学子从未见过的景象:学校处在田野之中,马路不平、电灯不亮,晴天扬灰路,雨天水和泥,夏无大树遮阳,冬无暖气御寒,毛竹搭建的草棚大礼堂冬冷夏热、顶棚透光,野兔在校园草丛中乱跑,半夜甚至能听到狼嚎,洗脸水得到工地上去端……艰难困苦阻挡不了西迁拓荒者创业创新的理想信念。至1956年9月,包括815名教职工、3900余名学生在内的6000多名交大人汇聚古都西安,开启一段艰苦奋斗的峥嵘岁月,新校园也从一片麦田中拔地而起。1956年至1959年交大西迁期间,先后兴办了17个新专业;西安校园的实验室面积是上海老校区的3倍,有些实习工厂的条件和环境在当时属于一流。交通大学在西安的科研事业迅速开展起来——以交大为基础成立了中科院陕西分院,西安自动化研究所等一批研究所相继组建;产生一大批科研成果,取得了国内科研史上的多个第一……

总务长任梦林作为学校后勤事务的大管家,领衔承担新校建设任务。为了保证交大顺利西迁,他所率领的交大工作组与工地建设人员必须在一年的时间内,完成11万平方米的建设任务。当时,参加施工的有2500名工人之多,他们没日没夜地干,每天晚上加班,过春节也只休息三天,年初四即照常施工。据当时参加建设的基建科科长王则茂回忆说:“那年冬天特别冷,经常风雪交加,地面积雪盈尺,气温低达零下15℃。施工组的同志们住在工棚,与工人同吃同住,同甘共苦,没有什么人叫苦,没有任何埋怨。大家从不考虑个人,只有一个共同目标,就是完成迁校任务,支援大西北。”

65年来,一代代西迁人筚路蓝缕、艰苦创业,在麦田上建立起西部首屈一指的科教重地,为西部高等教育发展和国家经济社会建设作出了重大贡献。

如今的西安交大校园,一间间校舍、一棵棵草木,都诉说着这一段火热的岁月——来自四面八方的几千名工人1年内完成了十几万平方米的校园建设任务;前后共有200多节火车车厢的物资运往西安,大到仪器设备,小到一个教具,都无一损伤;从南方运来的梧桐、雪松等各类苗木,给黄土地披上了绿衣……先进的教育理念和优秀人才在祖国的西部落地生根、开枝散叶,一所大学所肩负的使命,与祖国的命运紧紧相连。