西柏坡,一个永载中国革命史册的名字。从1947年7月12日中央工委在西柏坡正式成立,到1949年3月23日党中央离开西柏坡,一共621天。这621天,是中国革命的伟大历史转折时期。作为“进入北平解放全中国的最后一个农村指挥所”,以毛泽东同志为核心的党中央在这个小山村领导了轰轰烈烈的土地改革运动,指挥了辽沈、淮海、平津三大战役,召开了具有伟大历史意义的七届二中全会,在这段波澜壮阔的革命实践中,孕育形成了以“两个务必”为核心的西柏坡精神。

(一)谦虚谨慎、艰苦奋斗

在西柏坡时,中国革命即将全面胜利,执政问题摆在中国共产党面前、提到党中央的议事日程。共产党人会不会变成李自成?能否避免重蹈“其亡也忽”的历史覆辙?能不能经受得住胜利与执政的考验?这关系到革命成果能否巩固,社会主义目标能否实现,中国式的建设道路能否走下去?

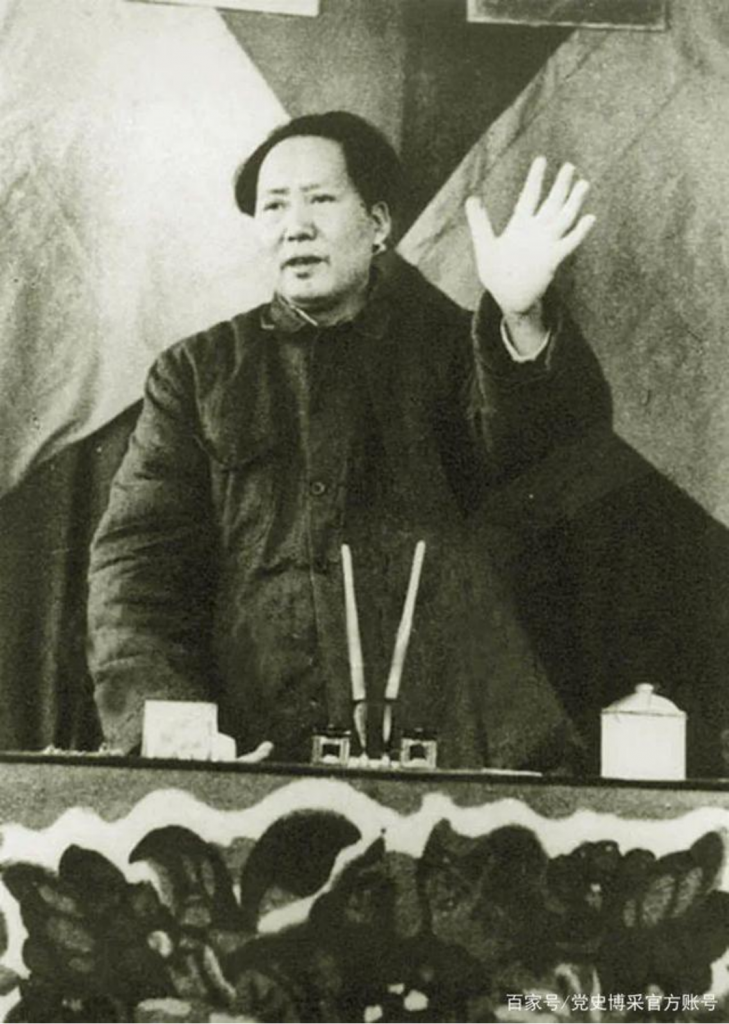

在解决这个重要课题时,毛泽东在中央七届二中全会上向全党敲起警钟:“因为胜利,党内的骄傲情绪,以功臣自居的情绪,停顿起来不求进步的情绪,贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪,可能生长。”“我们必须预防这种情况”。在他看来“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。革命以后的路更长,工作更伟大,更艰苦”。告诫全党“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。毛泽东坚信:“我们有批评和自我批评这个马克思列宁主义的武器,我们能够去掉不良作风,保持优良作风。”

1949年3月23日,中共中央在离开西柏坡前夕和进驻北平途中,毛泽东同志的话意味深长“今天是进京赶考的日子”“我们都希望考个好成绩”“我们决不当李自成”。所有这些,蕴含了对共产党人理想、宗旨、奋斗目标和作风风范等极为丰富的时代要求,科学地回答了共产党人应怎样经受革命胜利和执政考验的历史性课题,为共产党在执政条件下如何防止腐化变质,永葆革命者本色,提供了极为宝贵的精神财富。

(二)敢于斗争、敢于胜利

西柏坡时期,革命形势迅猛发展,我党领导的人民军队已转入全国反攻,是否敢于不失时机地发起战略决战,将革命进行到底,是党在西柏坡时期面临的一个历史性课题。

中共中央发扬敢于斗争、敢于胜利精神,怀着坚定的信念,在“小米加步枪”的人民军队力量还处于劣势的情况下,刘邓大军以一往无前的大无畏英雄气概千里跃进大别山,以艰苦卓绝的浴血奋战拉开战略进攻序幕,在决战时机成熟时,不失时机地指挥了规模空前的辽沈、淮海、平津三大战役,歼灭了国民党赖以维护其反动统治的主要军事力量,创造了震惊中外的战争范例,大大加速了中国革命胜利的进程。

在消灭国民党主要军事力量后,以美国为首的帝国主义国家极力使中国革命止步,国民党为争取喘息时间,提出和谈,图谋“划江而治”。面对历史抉择,我们党号召全国人民“将革命进行到底”,申明无论和谈是否成功,都将“打过长江去,解放全中国”,表明中国共产党人决不允许革命半途而废的坚定信念和将革命进行到底的使命担当。毛泽东同志在七届二中全会报告中明确指出,我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界;规定了党在全国胜利以后,在政治、经济、外交方面应当采取的基本政策,指出了中国由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向。

(三)依靠群众、团结统一

西柏坡时期,中共中央一方面要最大限度地发动农民群众参加伟大的解放战争,为战争的胜利提供巨大的物质基础;另一方面要加强党内的团结统一,克服存在于党内的某些无纪律无政府状态,为争取革命的最后胜利提供组织保证,这是中共中央面临的一个重要课题。

为此,共产党依靠群众、发动群众,进行土地制度的彻底改革,极大地调动了广大农民群众参战和生产的积极性,使解放战争“获得了足以战胜一切敌人的最基本的条件”。同时党中央把加强纪律性和党的集中统一领导作为具有重要意义的事情来抓,先后作出了建立报告制度、健全党委会议制度等决议、决定,要求克服依然存在着的某些无纪律、无政府状态,克服地方主义和游击主义,将一切可能和必须集中的权力集中于中央和中央代表机关手中,达到全党、全军在政策上、行动上的高度统一,并要求把加强纪律性与发展民主结合起来,充分体现了坚持依靠群众、坚持团结统一的民主精神。