一部科学史,就是一部科学家的精神史。从钱学森、邓稼先、黄旭华到黄大年、南仁东、刘永坦,我国不同时期、不同领域的科技工作者有着共同的精神内核——胸怀祖国、矢志创新。

(一)胸怀祖国、服务人民的爱国精神

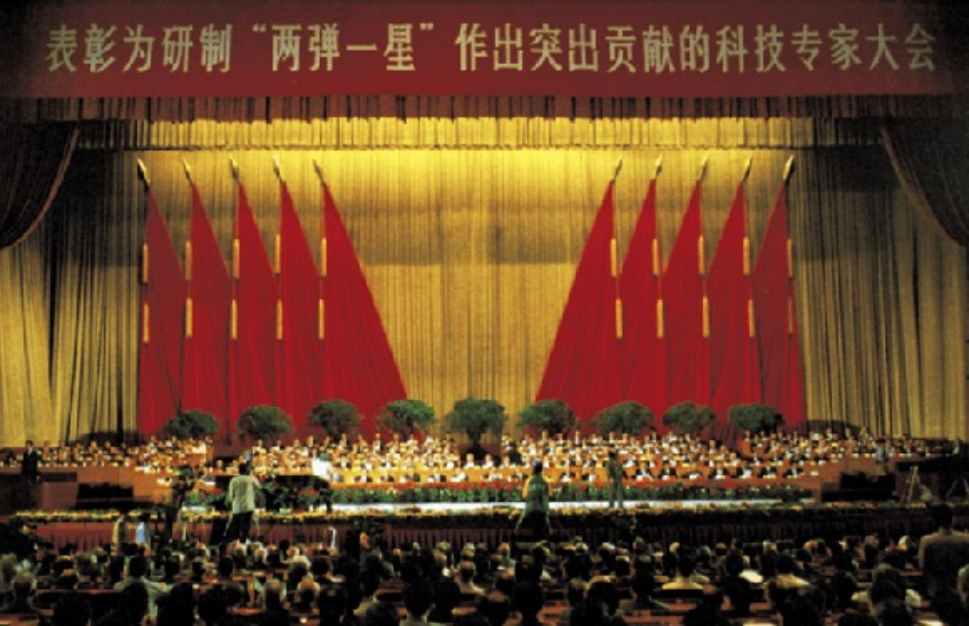

在中国共产党历史展览馆,一艘迎面驶来的轮船船舷上,有两段金色文字:“祖国在向我们召唤,四万万五千万的父老兄弟在向我们召唤,五千年的光辉在向我们召唤,我们的人民政府在向我们召唤!回去吧!让我们回去把我们的血汗洒在祖国的土地上灌溉出灿烂的花朵。”这段话摘自“两弹一星”元勋朱光亚在1949年牵头组织起草的《给留美同学的一封公开信》;这艘轮船是“克利夫兰总统号”,钱学森等24位留美学者就搭乘它回到了祖国。

“我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”钱学森的这句话说出了老一辈科学家的共同心声。作为中国科学家的杰出代表,钱学森、李四光、邓稼先等用满腔热血“为国分忧、为国解难、为国尽责”,为中国科技事业发展提供了不竭动力。

1947年,36岁的钱学森成为美国麻省理工学院教授,拥有许多人一辈子梦寐以求的地位、名誉和生活。但他很清楚,美国只是他人生的一个驿站,祖国才是他的家园。为让同胞过上有尊严的幸福生活,1955年9月,钱学森突破重重困难,登上了归国的航船。“我作为一名中国的科技工作者,活着的目的就是为人民服务。”这是他一生践行的信念。

中科院院士、“两弹一星”元勋王希季说:“在太空这个世界各国争夺的新领域,中国不仅要有一席之地,更要扩大到一片之地。”一片丹心为报国,为国家需求,他多次转行,在探空火箭、返回式卫星、载人航天等领域完成了多项首创工作,为祖国航天事业打好了地基。

共和国第一代核潜艇总设计师黄旭华的铿锵誓言:“当祖国需要我一次把血流光,我就一次流光;当祖国需要我一滴一滴流血的时候,我就一滴一滴地流!”,远离家乡、荒岛求索,隐姓埋名三十载,在一穷二白中“头拱地、脚朝天,也要把核潜艇搞出来”……在这位“共和国勋章”、国家最高科技奖获得者心中,最大的骄傲是我国第一艘核潜艇下水,“是我们自己干出来的”。

2020年,中国地质大学(武汉)推出的讲述李四光科学报国事迹的原创话剧——《大地之光》首次面向社会在深圳保利剧院上演。他“爱国、求实、担当、奉献”的崇高信念得以再现。

“怕家国难安!怕人民受苦!怕受制于人!”为了锻造海防线上决胜千里之外的“火眼金睛”,科学家刘永坦一生专注于国之重器——新体制雷达的研究,带领团队在荒芜的海岸线上奋战多年,终于使我国新体制雷达实验系统首次实现目标探测。

年轻的黄大年大学毕业时,在同学的毕业纪念册上郑重写下“振兴中华,乃我辈之责”。归国后,这位战略科学家像陀螺一样不知疲倦地旋转,带领团队突破国外高精度探测装备技术封锁,推动中国真正进入“深地时代”。自己的生命却定格在58岁。

“杂交水稻之父”袁隆平去世前两个月,年过九旬的他还在海南三亚南繁基地开展科研,病危之际最挂念的仍是稻子长势;“太行山上的新愚公”李保国35年如一日扎根太行山、以创新成果助力广大农民致富;“糖丸爷爷”顾方舟一生致力研究脊髓灰质炎防控、守护几代国人健康成长;植物学家钟扬长期致力于生物多样性研究和保护,16年跋涉于青藏高原,采集了数千万颗种子……他们以实现国家富强、民族振兴、人民幸福为己任,把热血、汗水挥洒在祖国大地上。

“报国为民”是我国科技工作者不变的奋斗底色。作为科学后进国家,面临救亡重任,爱国始终是中国科学家精神的核心标签。为中华之崛起,为民族之复兴——这是我国一代代科学家的自我期许、使命担当。这种爱国情怀,在全社会产生了积极的影响,调动了“科研后备军”青年群体的热情,奏响科技报国的时代乐章。

(二)勇攀高峰、敢为人先的创新精神

从钱学森、李四光、郭永怀等老一辈科学家,到屠呦呦、南仁东、黄大年等新中国培养起来的杰出科学家,面对科研,他们身上都凝聚着同样的精神内核,这就是创新、严谨、求实。

1993年,曾有科学家提出建造新一代射电“大望远镜”,中国“天眼之父”南仁东听到这个消息后想“别人都有自己的大设备,我们没有,我挺想试一试。”。这一试,南仁东从宏观把握到技术细节,从壮年到暮年,22年光阴如梭,口径达500米,其面积相当于30个足球场、8个“鸟巢”体育场的中国“天眼”终于建成。

半导体物理学家黄昆曾记述:“回顾半个多世纪的科研经历,我深深体会到:科学研究贵在创新,要做到‘三个善于’,即善于发现和提出问题,善于提出模型或方法去解决问题,善于作出最重要、最有意义的结论。其中最关键的是善于抓住机遇,发现和提出问题。”这是对科学家创新之道的高度凝练。

陈景润在一间仅有6平方米的简陋房间里,攻克了世界著名数学难题“哥德巴赫猜想”中的“1+2”,让人类距离数论皇冠上的明珠“1+1”只有一步之遥。世界数学大师、美国学者阿威尔称赞道:“陈景润的每一项工作,都好像是在喜马拉雅山山巅行走。”

古基因组学是个新学科,为了紧跟国际前沿,中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹直面挑战,组建起一支国际化团队。她带领团队主导的研究,填补了东方尤其是中国地区史前人类遗传、演化、适应的重要信息缺环,成为古DNA学科不可忽视的力量。

从“第一生产力”到“第一动力”,中国的科学家正在续写新的历史篇章。“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“北斗”等重大科技成果相继问世,高铁、人工智能、移动支付、第五代移动通信网络、金融科技等处于世界领先地位。更深刻的变革在于科学文化,从强调“缩小与发达国家科技水平差距”到重视“推进原始创新”,是科学家精神的升华。

正如习近平总书记所说,科学研究特别是基础研究的出发点往往是科学家探究自然奥秘的好奇心。从实践看,凡是取得突出成就的科学家都是凭借执着的好奇心、事业心,终身探索成就事业的。他们“只问是非,不计利害”,全身心地对未知的、不确定的科学问题进行不懈探索。实施创新驱动发展战略,建设创新型国家,是新时代赋予中国科学家的历史使命。创新精神是新时代科学家精神的主旋律。

中国科技工作者凭着勇攀高峰的创新精神、敢为人先的自信勇毅,敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径,在独创独有上下功夫,突破“卡脖子”瓶颈,涌现出一批批高水平的原创成果,不断以创新成果“惊艳”世界。

(三)追求真理、严谨治学的求实精神

追求真理、严谨治学,这是一大批中国科学家对科学的追求。由始至终,他们都在科研中下“真”功夫、“细”功夫。正是他们这种敢于突破、敢闯新路的追求和志向,才开拓了新领域、攀登新高峰。

在重约两公斤、厚达523页的《钱学森手稿》中,英文清秀流畅,数学公式工整严密。他关于“薄壁圆柱壳失稳问题的研究”,论文只有10页,但现在收集到有关这一问题的手稿就有800多页。在完成这项研究时,钱学森在存放手稿的信袋上用红笔写下“Final”,即“最后的定稿”,但他又写下了“Nothing is final”,即“没有什么认识是最后的”。“作为严谨的科学家,钱学森意识到‘科学探索永无止境’。”两院院士、美国工程院外籍院士郑哲敏曾说,“(这些手稿)是钱学森严谨治学的真实写照,反映了钱学森创造性探索的动态过程。”

钱三强做出原子三分裂的实验报告前,国际科学界普遍认为,原子核分裂只可能分为两个碎片。1946年11月18日,钱三强领导研究小组提出原子核裂变可能一分为三。这一观点很快引起国际关注。紧接着,钱三强夫妇提出原子存在四分裂的可能性。

在国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士、中国岩石力学与工程学会监事长钱七虎看来,严谨治学就是要循序渐进、实事求是,反对夸夸其谈。“实事求是难,最难的不是对人,而是对己,找到自己的缺点和问题,不断进步是非常重要的。”

中国古生物学家张弥曼的老师、瑞典古生物学家雅尔维克曾断言:“总鳍鱼类是包括人类在内的四足动物祖先。”这个结论一度被写进教科书。然而,张弥曼在还原“杨氏鱼”后发现:老师错了。她的较真,推动了人类对生物进化史的认知。这段“吾爱吾师,吾尤爱真理”的科学史话,擦亮了“求实”这一科学家应有的精神底色。

“两弹一星”元勋程开甲曾穿着简单的防护服,冒着地下核爆炸的强辐射危险,拿着手电筒,爬进最危险的爆心,实地考察取得了第一手重要资料;我国现代气象学的主要奠基人之一叶笃正曾“板起面孔”提醒习惯用“发现”这个字眼的学生们:“你发现了什么?你就指出来不就行了吗?”;屠呦呦带领团队数十年如一日,无数次试验,一次次失败,不断筛选、改进提取方法,终于发现青蒿素……

追求真理、严谨治学,意味着坚持解放思想,不迷信学术权威。这既是科研的态度,也是潜心研究的高尚品格。正是热爱科学、探求真理的追求,立德为先、诚信为本的底色,老一辈科学家脚踏实地,做出一个又一个了不起的成就,卓越的品格随之升华。

(四)淡泊名利、潜心研究的奉献精神

“苦干惊天动地事,甘做隐姓埋名人。”新中国成立以来,我国许多优秀科学家不畏困难、不慕虚荣,为科学事业舍身探索,为国家民族鞠躬尽瘁,为造福人类无私奉献,犹如一座座丰碑,令人敬仰。

电影《我和我的父辈》中《诗》以我国第一颗人造地球卫星东方红一号的发射为背景,讲述了1969年一个航天之家在戈壁深处为了祖国的航天事业,不畏艰难坚守航天一线的故事。中国航天科工集团第六研究院原院长高崇武不能忘记,身边就有四位科技人员,为火箭清理发动而牺牲。他激动地说:“这部电影能让全国人民知道,在内蒙古还有一群人在默默无闻地为航天事业奉献着。”

邓稼先结婚才5年,就告别妻子和两个幼子,开始隐姓埋名、与家人聚少离多的生活。直到1964年,罗布泊升起的蘑菇云替他回答了家人的问题。1986年7月17日下午,邓稼先接过了全国劳模证书和奖章。12天后,他在北京去世,享年62岁。“许身国威壮河山”,邓稼先作为中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,以淡泊名利、潜心研究的奉献精神,为中国核武器、原子武器的研发献出了宝贵生命。

中国锅炉专业、热能工程学科的创始人之一,多相流热物理学科的先行者和奠基人陈学俊,当党和国家吹响“向科学进军、建设大西北”的号角时,他卖掉上海的房产,带头举家迁往西安,成为交通大学西迁时最年轻的教授。

钱七虎院士为武汉捐款650万元、捐出国家最高科学技术奖奖金800万元。对此,钱七虎表示,真正的科学家都把名利看得很淡,“我们搞科学是要当成事业,不是获得名利的手段。不为私心所扰、不为名利所累、不为物欲所惑,不计个人得失。这就是追求真理,献身科学,也是科学家精神的精髓”。

科学是持之以恒的事业,只有静心笃志,肯下“十年磨一剑”的苦功夫,甘于奉献,才能创造出一流科研成果。中国一代又一代科技工作者为了祖国的繁荣富强,默默无闻,埋头耕耘,战斗到生命最后一刻的也不在少数,正因为他们的付出,才有了我们今天引以为傲的大国重器。

(五)集智攻关、团结协作的协同精神

新中国成立以来的科技发展史,也是一部集智攻关、团结协作的历史。没有万众一心、众志成城的精神,我们就难以创造一个又一个科技发展的奇迹。

第一颗原子弹完成试验,集中了26个部门、900多家工厂、科研机构和大专院校的智慧;标志着“中国植物学界终于站起来了”的《中国植物志》出版工作,前后4代科学家接力,由80多家单位、300多位作者,历时近50年完成;研发新冠病毒疫苗,我国走在世界前列,离不开工艺设计、保护性评价、动物模型、临床试验等多环节科研人员的紧密配合。

2020年12月10日,“嫦娥五号”完成取壤任务,为中国带回了宝贵的1731克月壤。壮举的背后,是无数航天人的拼搏与坚守。“嫦娥五号”任务历时10年,汇聚了全国数千家单位的数万名科技工作者。他们中有白发苍苍的院士专家,有新一代科技领军人物,也有初出茅庐的95后……

港珠澳大桥通车,举国欢庆,在设计和建造的14年当中,共有21家企事业单位、8所高校,在包括水文、气象、地质、地震、测绘、环境等各方面开展了51项专题研究。在清华大学土木工程系教授李克非眼里,港珠澳大桥作为“世纪工程的完工,超级难题的解决”,是千千万万人努力的结果。

“蛟龙”号载人潜水器海试工作涉及潜水器布放与回收、水声通信、母船配合、气象保障等十几个部门、众多岗位。团结协作,是海试成功的关键因素。

我国载人航天、探月工程、“中国天眼”工程等,无一不是团队联合攻关、群策群力的智慧结晶。

在新中国的科技史册上,这样的故事比比皆是。回想这些振奋民族精神的科技时刻,我们无法记清每一张年轻的面孔,也无法说出每一个远洋船上晒得皮肤黝黑的科学家的名字,但我们知道,他们中的每一个都不可或缺。

(六)甘为人梯、奖掖后学的育人精神

中国科技界,一代又一代科学家既是科研事业开拓者,又是提携后学的领路人,他们之间传递的不仅有知识、方法,更有支持青年科技人才在重大科研任务中“挑大梁”的精神和“门风”。

中国固体和半导体物理学奠基人之一黄昆,从“黄散射”到“黄方程”,从“黄-里斯因子”到“玻恩和黄”,以至“黄-朱模型”,他在世界固体物理学发展史上建树了一块又一块丰碑。然而,当国家需要大批科研人才的时候,他毅然放下自己心爱的科研事业,全身心地投入到教学中去。他说:“在中国培养一支科技人才队伍的重要性远远超过个人在学术上的成就。”

数学家华罗庚曾说,自己要让双肩都发挥作用。“一肩挑起‘送货上门’的担子,把科学知识和科学方法送到工农群众中去;一肩当作‘人梯’,让年轻一代搭着我的肩膀攀登科学的更高一层山峰,然后让青年们放下绳子,拉我上去再做人梯。”

清华大学校长邱勇回忆“两弹一星”元勋周光召院士时说:“周光召院士总是用殷切的眼光关注着年轻人,用赤诚之心感染着年轻人。”这也是甘为人梯、奖掖后学的科学家身上共同的特点,他们传递给学生的,不仅仅是系统的科学知识、严谨的科学态度,更有一种精神和风骨。

中国科学技术大学校长包信和回忆国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士吴文俊时说:“吴先生将最新的研究成果融入教学当中,并形成了自己的特色。如今,他班上有十几位同学都成为教授、研究员、工程师,还出了一位院士、一位将军。”

在钱七虎看来,建设科技强国要靠几代人共同努力,在培养学生的过程中要学会放手,鼓励年轻科技工作者大胆提出自己的学术观点。“真理是一个长河,无数真理的结合才形成了一个真理。”

数学家苏步青倡导并实现了“培养学生超过自己”的目标,被称为“苏步青效应”;黄大年站在三尺讲台,对求知若渴的青年才俊倾囊相授,为了让学生们做好研究,他自掏腰包,给班上24名同学每人买了一台笔记本电脑;中科院院士、著名作物遗传育种学家卢永根,在罹患重症之际,捐出毕生积蓄,奖励贫困学生与优秀青年教师……

科学事业是接力事业,只有薪火相传才能拾级而上、登高望远。科学事业的未来属于年轻人,大力弘扬甘为人梯、奖掖后学的育人精神,善于发现、培养青年科技人才,甘做致力提携后学的铺路石,我国的科技事业才能活水涌流、基业长青。