2020年12月17日凌晨1:59,嫦娥五号返回器携带着月球岩石和土壤样品安全抵达着陆场,这一刻,意味着我国首次月球采样返回任务取得圆满成功,也标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走的规划顺利收官。

(一)追逐梦想:跨越星球的浪漫

“明月几时有?把酒问青天”……在中国古代诗词歌赋中,月亮一直是特别的存在,不仅拥有婵娟、桂宫等浪漫雅称,还成为文人墨客的情感寄托,嫦娥奔月的神话故事更是表达了中华民族对明月的无限想象。

1994年,美国“克莱门汀”号关于月球上可能存在水的发现,在国际上掀起了月球探测的热潮。当时,中国航天历经近40年的发展后,在火箭、卫星等领域取得长足进步,为进入深空奠定了基础。这时,一批仰望星空的人把目光锁定月球,并提出应尽早制定中国的探月计划。

“伟大事业都始于梦想。”为了一步步接近这颗远在38万公里外的巨大卫星,中国航天人脚踏实地、一步一个脚印地实现了既定计划,中华民族飞天揽月的千年夙愿已经实现,“嫦娥”一次又一次成功奔月,曾经遥不可及的苍穹再也无法阻挡中华儿女不断探索的脚步。

中国探月工程于2004年正式立项实施,命名为“嫦娥工程”。探月工程命名为“嫦娥”,月球车命名为“玉兔”,承担嫦娥任务的中继星命名为“鹊桥”;行星探测工程命名为“天问”,火星车命名为“祝融”……一系列耳熟能详的名字,展现了中华文明的源远流长,在无数航天人努力下,“嫦娥”和“玉兔”书写了一个又一个精彩的“月宫故事”,一步一步揭开了月亮的神秘面纱。。

工程伊始,围绕“怎么去月球”这项难题,中国探月工程首任总指挥、国家航天局原局长栾恩杰院士,带领老一辈航天人,擘画出“绕、落、回”三步走的探月蓝图。2007年10月24日,嫦娥一号在万众瞩目中发射升空,并于2009年3月1日受控撞月,圆满完成“绕”月任务。作为探月先锋,嫦娥一号送来的礼物没有让人失望。过去,我国中小学教材中涉及月球、月表的插图,都基于美国探月拍摄的图像。自嫦娥一号获取了我国首幅月面图像和120m分辨率全月球立体影像图、高程图、月表元素含量分布图等重要图像资料后,中小学教材很快换上了嫦娥一号拍摄的图像。每每想到这里,栾恩杰院士总是忍不住感叹:“终于可以用咱们自己的图了!虽然我们晚,但终归是有了。

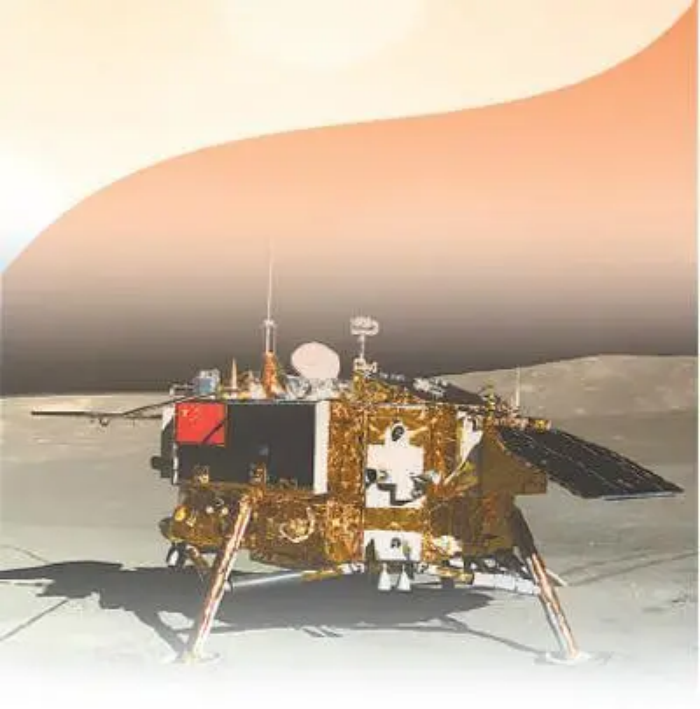

中国探月工程首任总设计师、中国科学院院士孙家栋说“从嫦娥一号飞向月球的那一刻起,我就知道,飞向月球的大门一经打开,深空探测的脚步就不会停止。”。2024年5月3日17时,海南文昌,长征五号遥八运载火箭托举嫦娥六号探测器向月球飞驰而去,探测器稳稳落月的“轻盈”身姿,于月背立起的五星红旗,“挖土”后在月面留下的“中”字……这场“追月大片”,一幕幕令人记忆犹新。6月25日下午,内蒙古四子王旗阿木古朗草原,湛蓝的天幕之下,一顶红白相间的巨型降落伞缓缓落下,嫦娥六号返回器到家了!在北京航天飞行控制中心激动的人群中,主持我国月球探测运载火箭选型论证的长征系列运载火箭高级顾问、中国工程院院士龙乐豪,尽管已是八旬高龄,每逢探月工程重要节点,仍坚持到场见证,这位已奋战61年的航天老兵豪情满怀:“17年来,‘长征’火箭以全胜成绩六送‘嫦娥’飞天,靠的是自力更生、艰苦奋斗。我们还要再接再厉,向下一次成功发起挑战。”。

从望月抒怀到着陆月球,从初探“月宫”到详细勘察,从月面巡视到月背探秘,从创造中国纪录到实现世界首次,中国探月在20年里实现历史性跨越,以探月梦托举中国梦,生动诠释了梦想的力量。

(二)勇于探索:敢闯“无人区”的胆量

探月工程,从启动开始,就对一系列核心技术展开“正面攻坚,一个又一个“首次”背后,是中国航天人对未知空间和科学事业永不停歇的探索:嫦娥一号、二号、三号实现了中国探月史上一个又一个从“0”到“1”的突破;嫦娥四号实现月背软着陆,更是惊艳世界的先例。嫦娥三号圆满完成落月任务后,作为备份的嫦娥四号,是再实施一次类似的落月任务,还是勇闯科学探索的“无人区”?中国探月工程总设计师吴伟仁说:“我们认为应该赋予四号更强的生命力和更多功能,探索此前从未有人类探测器到达的月球背面。

时间来到2020年,嫦娥五号受命出征。为实现我国首次地外天体采样返回,科研人员创新提出四器组合方案,11个飞行阶段环环相扣。在解决了月面取样、月面起飞、月球轨道交会对接、接近第二宇宙速度再入返回地球等四大“拦路虎”后,嫦娥五号成功采回月壤,探月工程三步走目标圆满完成,中国探月人也践行了自己的庄严承诺。

嫦娥五号创造出5个“中国首次”:一是地外天体的采样与封装,二是地外天体的起飞,三是月球轨道交会对接,四是携带样品高速地球再入,五是样品的存储、分析和研究。

嫦娥五号从月球返回进入地球时,速度接近第二宇宙速度,远高于第一宇宙速度。以如此高的速度穿过大气层进入地球,难度可想而知。如何解决落点精度问题?科研团队攻坚克难,创造性地采用了“半弹道跳跃式”再入,俗称“打水漂”:再入地球时,嫦娥五号保持了与初始一致的速度、姿态、角度等,通过升力控制,最终实现了对飞行轨迹的航向控制和俯仰控制,使之精准落在预定着陆地点。

随后,与嫦娥四号相似的一幕在嫦娥六号任务中再次上演。作为备份的嫦娥六号何去何从?鲜有涉足的月背再次吸引了中国探月人的目光。

为何选择去月背采样?“位于月背的南极-艾特肯盆地是现在发现的月球上最大、最深、最古老的盆地,研究这里的地质构成、物质组成、演化历史,有助于了解月球,甚至地球早期的地质演化历史。”嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来一语中的。然而,月背不仅是我们从地球上观测不到的“秘境”,更有着“不在服务区”的烦恼。为此,中国提前发射“地月新鹊桥”——鹊桥二号中继星,以做好接应与对通工作。相比上一代鹊桥号,这颗中继星功能更广、性能更强,不仅面向探月四期工程,还可为国外月球探测任务提供中继通信服务。

从一个个设想到一场场试验,再到一次又一次的技术突破和难关攻克,正是这种勇于探索的精神,激励着我国探月工程不断稳步向前,也为人类探索浩瀚宇宙提供着中国方案。

(三)协同攻坚:同心向月的合力

到底有多少人参与了我国的探月工程?很难给出一个确切的数字。

探月工程作为我国航天领域迄今为止难度最大、复杂程度最高的任务,包括港澳地区在内的全国数千家单位、数万名科技工作者参与其中,既有来自航天央企和配套科研院所等传统“国家队”,也有来自高新技术公司企业等民营机构。

习近平总书记指出:嫦娥五号任务的圆满成功,是发挥新型举国体制优势攻坚克难取得的又一重大成就,是航天强国建设征程中的重要里程碑。探月工程成功的背后是全国人民大力支持的结果,是全国军民商各要素的大力协同、密切配合,充分体现了新型举国体制的制度优势。

2007年,嫦娥一号任务执行期间,在卫星设备即将运送至目的地、等待科研人员卸车开展后续工作的紧要关头,82名科研人员却因飞机晚点滞留在了北京首都机场。在了解到这一紧急情况后,民航当即决定,重新协调一架飞机运送科研人员。当82位科研人员成功登机后,才发现位置不够,还差2个座位。空乘通过广播向乘客说明情况:“探月工程嫦娥一号的科研人员要搭乘本次航班去执行任务,现在还差两个位置,有哪两位乘客愿意让出座位吗?”话音刚落,两位陌生乘客立刻起身收拾行李、走下飞机……

嫦娥六号任务中,中国首次在月球背面独立动态展示五星红旗。温差大、辐射强的特殊月面环境对国旗材质有着更高的要求。为此,月面国旗研制团队联合武汉纺织大学等单位,提出用玄武岩纤维制作月面国旗的想法。从纤维成型、织物织造、印花染色到旗面制作,科研人员通力合作,攻克一个个技术难题,最终让玄武岩纤维“织”出的“中国红”在月背精彩亮相。

亿万双手,托举“嫦娥”;亿万颗心,牵挂“嫦娥”。探月工程由卫星、运载火箭、发射场、测控和地面应用等五大系统组成,是一项复杂的多学科高技术集成的系统工程。中国探月的每一步跨越,都凝结了几千家单位、几万名科技工作者与解放军指战员的心血和智慧。

回望20年探月之路,从心系苍穹的老一辈科学家,到一批能挑大梁、担重任的年轻航天骨干专家,“嫦娥奔月”路上攻克的每个难关都离不开他们的勠力同心、永不言弃。

(四)合作共赢:开放包容的胸怀

探索浩瀚宇宙不仅承载着中国人的飞天梦想,也是全人类的共同愿望。正如《2021中国的航天》白皮书所倡导的“在外空领域推动构建人类命运共同体”那样,中国一直秉持平等互利、和平利用、包容发展的原则,在探月任务中与多国航天科技机构开展载荷合作、测控合作等多种形式的国际合作。

2023年10月,中国在第74届国际宇航大会上宣布,嫦娥五号月球科研样品面向国际开放申请,欢迎各国共同研究、共享成果。

2024年7月,“2024泰国未来科学力量展览会”在泰国曼谷举行。展览会上,名为“明月照我还”的嫦娥五号月壤样品360度缓缓旋转,让围拢过来的参观者一睹为快。“我没有办法自己去月球实地感受,但现在有中国的月球探测器采集到的样品展出,这样的机会不容错过。”曼谷市民威集达用“惊奇”形容着对月壤样品的印象。

一系列的国际合作展现了中国开放合作的态度,也增进了国与国之间的了解与互信。目前,我国已经与德国、瑞典、荷兰、智利、沙特、俄罗斯、欧洲航天局等国家及国际组织在深空探测领域开展了广泛深入的交流与合作,走出了一条探索浩瀚宇宙、和平利用太空的中国道路。

2019年,嫦娥四号的奔月之旅就搭载了由荷兰、德国、瑞典、沙特科学家参与研制的4台科学载荷,其着陆器上有德国研制的月表中子及辐射剂量探测仪,巡视器上有瑞典研制的中性原子探测仪,中继星上配置着荷兰低频射电探测仪。中国在南美建设的阿根廷深空站参与了嫦娥四号测控任务,欧洲航天局测控站也提供了支持。而保障嫦娥四号安全度过月夜的,则是中国与俄罗斯合作的同位素热源……

国际合作同样是嫦娥六号任务的一大亮点。来自欧空局、法国、意大利、巴基斯坦的4个国际载荷在轨工作出色,获取了珍贵的第一手科学数据。发射当天,在文昌航天发射场,多国航天机构、驻华使节和国际组织官员,共同见证了嫦娥六号在大雨中升空,外国载荷专家更是几近落泪:“这是我看过最震撼的一次发射!”“恭喜我们要去月球了!”

中国对外层空间“合作探索、共同开发、和平利用”的主张,为人类拓展生存空间、构筑太空梦想贡献了中国智慧、中国精神、中国力量。开放合作的中国航天,正积极利用双边、多边的合作机制,大力开展空间科学、空间技术、空间应用等领域的国际合作,不断扩大探月朋友圈。

从事探月工程20年的嫦娥六号任务总设计师胡浩,用四个“信”字总结从事探月工程的感受——“坚定信念,才能十年磨剑,向一个共同的梦想迈进;保持信心,才能在不断面对新的挑战时迎难而上、实现突破;相互信任,才能在复杂的大系统工程中统一步调、协同攻坚;言而有信,才能让国内外相关单位愿意与我们开展合作。如今,中国航天人已投入新的战斗!”

面对新的机遇与挑战,国家航天局局长张克俭代表中国航天人许下承诺:“我们将按照中央关于建设航天强国的决策部署,大力发扬探月精神,以探月梦托举中国梦、航天梦,为和平利用太空,推动构建人类命运共同体,推动人类文明进步,持续贡献中国智慧、中国力量。”